町野文孝

株式会社インターテック代表取締役・心理資本経営コンサルタント

これまで自身の中小企業経営の経験を活かし、様々な中小企業の人材育成・組織開発に関わる。方針を打ち出すだけではなく、自ら、企業に入り込み、従業員の方々とも対話を行いながら、組織を作りを行っている。

これまでに、関わった全ての中小企業は、現在も業績を伸ばし続けている。心理面がメインに感じられることも多いが、財務に関するプロでもあり、数々の資格を有している。

様々な中小企業の経営者の方から「もう少し数字を伸ばしていきたいけれども、何から手をつけたらいいだろう?」などという質問を受けることは、よくあります。

もちろん、この答えは事業内容によって異なりますが、やることは大きく分けると次の2つに分類することができます。

| 何をやるか?(方法) | 人をどう育てるか?(人材育成) |

|---|---|

| 認知を高める (広告・SNS・HP等の発信強化) リストを取る仕組みを改善する 商品・サービスの価値を見直す | 部下の育成 スキルの向上 やる気の向上 アイディアが生まれやすい環境作り |

ここでは、非常に簡単な例を挙げてみましたが、経営者の方々に「どちらも大切ですが、敢えてどちらが大切かと言えば、どちらですか?」と質問をしてみると、圧倒的に、「人をどう育てるか?が大切」だと答えられます。

ところがよくよく話を伺ってみると、

という状況に陥っていることが、分かりました。「人をどう育てるのか?」は、あまりにも大きなテーマですが、ここでは、

人は叱って伸ばすよりも、褒めて伸ばす方が圧倒的に効率的である。

ということを、私自身の経験と実験・調査の結果を交えながら解説します。この意味を深く理解することができれば、

これらが格段に良くなり、生産性も向上することを実感することができるはずです。

子育てでも、人材教育でも「褒めて伸ばす」ということがよく言われますが、こうした話をすると、褒めてばかりいたら部下は上司を舐めるようになるのでは?と言われることがあります。

確かに、「部下が上司を舐める」可能性も考えられますが、あなた自身、自分の良いところを見つけ、認めてくれた人を舐めるような気持ちで見るでしょうか。実際どうなのか、まずは直感的に見てみましょう。

誰でも、相手がこの様に動いてくれたらいいのになぁ…と思うことはあります。そう思った時に、誰もが思うことは、罰則を与えるというものです。小さな子どもが、思い通りにことが運ばないと、相手を叩いたり、髪の毛を引っ張ったりするのも、罰則を与える一つの形と言っていいでしょう。

ところが、これでは何の問題解決にもならないために、

〇〇をしないと、厳しく怒る・罰則を与えるのは良くない

ということを、幼い頃から教えられます。

これは、職場でも全く同じことが言え、厳しく怒る・罰則を与えるなどの恐怖で人をコントロールしても、即効性はあるものの持続性がないことは、あなたも十分承知のはずです。

高校生の部活動の様子を想像してみましょう。授業を終えた後は、自由に過ごしていいはずですが、多くの高校生は、部活動をしています。しかも、

こうした厳しい条件下でも、部活動を続けている生徒は多いのはなぜでしょうか。

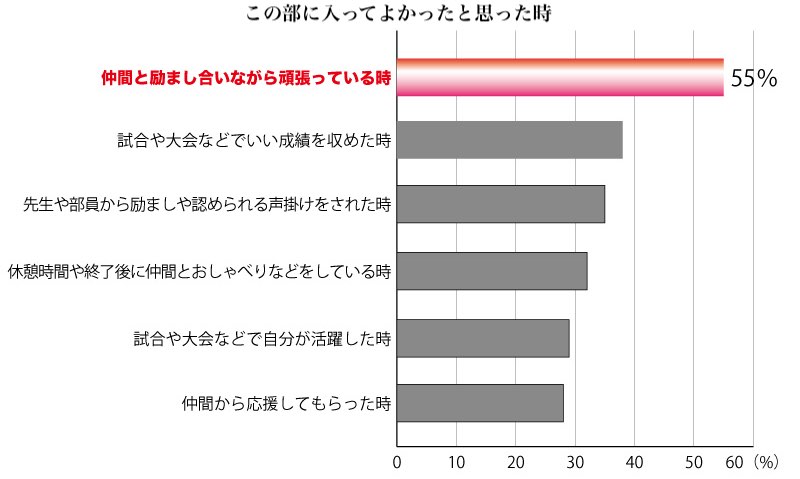

佐賀県教育センターが高校2年生の生徒を対象に行ったアンケート調査があります。

仲間の存在があるからこそ、「良かった」と感じられている生徒が全体の55%(複数回答)であることが分かります。

中小企業の場合、「労働時間・報酬・職場の人間関係に対する心配・不安」があると様々な調査で明らかになっていますが、仲間(上司も含む)と互いに励まし合う関係ができていれば、苦難も乗り越えることができるのではないでしょうか。

実際に私が、組織作り等に関わっている中小企業では、労働時間や報酬などを考える前に、「慕われる経営者と信頼できる従業員の関係」の構築に力を入れています。これだけでも、職場の雰囲気はガラリと変わり、生産性も大きく向上しました。

ここまで、直感的な話をしてきましたが、

人間関係を築き、褒めたり、認めることでどの様な変化が起きるのか?

という面白い実験が様々行われてきましたが、その中でも面白いものを紹介します。

アルバイトとして参加した80人の仕事は、

電話であるイベント会場までの道案内を行う

というものでした。この時に、上司役の方に次の様な対応をお願いしていました。

| Aグループ(和やかな雰囲気) | Bグループ(厳格な雰囲気) |

|---|---|

| 実務内容を伝える前の10分間に日常的な会話を上司とアルバイトとで行う。 | 業務内容を伝える前の10分間、上司は忙しそうにPC作業を行い、会話をしにくい雰囲気を作った。 |

それぞれのグループをさらに2つに分けます。

| 工夫を推奨 | ミスをしないように |

|---|---|

| 相手のことを理解しようと努め、臨機応変に工夫をしながら電話対応をする。 | マニュアルを遵守して、できる限りミスをしない様に電話対応をする。 |

さらに初めての電話対応後に「褒める・何もしない」で比較。

| 上司が褒めるグループ | 何もしないグループ |

|---|---|

| 上司が良かった点を見つけ、「今の工夫は良かったよ。」という様な褒める言葉をかける。 | 何も声をかけない。 |

大学生のアルバイトはアンケートを記入

ここまで、読まれた方なら、「やはり褒めた方がいい結果でしょ」と思われるかもしれませんが、

ただ、褒めた方が良いという訳ではない!

ということが明確になりました。結論は、

これらの条件を満たしたグループの大学生は、次の仕事に対してもより熱心になり、責任感を持って果たそうとする姿勢が見られました。

一方、Bグループの中で、「良かったよ」と褒められたグループの大学生は、責任感に対するポイントが下がってしまうという結果になりました。

人類は、群れを成して家族や村を守り、生命を繋いできた生き物です。現代の様に心理学・科学が発達していないころから、「なんとなく…」という勘を働かせてきました。もちろん、現代の私たちにもその感覚は受け継がれています。

ですから、「人は褒めて伸ばす」と様々なところで言われていますが、心にもないことをテクニック的に褒めたところで、通用しないのは当然ではないでしょうか。

本当の意味で、力強い組織を作っていくには、まずは心にある想いも素直に表現できる人間関係の構築が必要だということです。その上で様々なテクニック・方法を活用してこそ、効果を発揮するのです。

先日、ある初対面の営業マンの方に「素晴らしい理念で会社を運営されていますね」と褒めていただきましたが、嬉しいどころか、何だか腹黒さのようなものを直感的に感じてしまいました。中小企業の組織作りの肝となる部分は、こういう感覚の部分にも宿っていると思うのです。