町野文孝

株式会社インターテック代表取締役・心理資本経営コンサルタント

これまで自身の中小企業経営の経験を活かし、様々な中小企業の人材育成・組織開発に関わる。方針を打ち出すだけではなく、自ら、企業に入り込み、従業員の方々とも対話を行いながら、組織を作りを行っている。

これまでに、関わった全ての中小企業は、現在も業績を伸ばし続けている。心理面がメインに感じられることも多いが、財務に関するプロでもあり、数々の資格を有している。

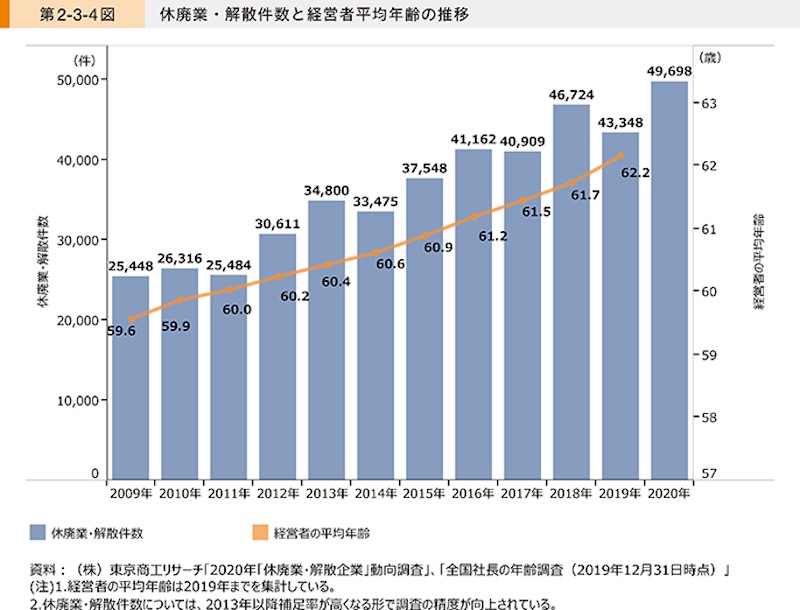

近年、中小企業の後継者の問題はかなり深刻だと言われるようになりました。

せっかく、事業を起こし、我が子の様に育て上げた会社を廃業させるなんて、あまりにも辛い…と考える方もたくさんいるのが現状です。

ところが実際には、

これらのことが分かっています。つまり、後継者への引き継ぎ(事業承継)が上手くいかないケースが非常に多いということです。

そこで、今回は、

なぜ、後継者の引き継ぎ(事業承継)が上手く行かないのか?

について詳しく解説します。課題となる原因が分かれば、本質的な問題改善が期待できます。ぜひ、参考にしてください。

中小企業の経営者と話をしていると「安心して事業を任せられる後継者がいない」とよく言われます。確かに、従業員数が少ない企業ほど、選択肢が少なくなってしまいます。

これらの条件を満たす人がなかなか居ないということになります。

では、なぜ、この様な人材がいないという状態になってしまったのでしょうか。

これまで様々な苦労をしてきたあなたからすれば、「従業員は全員、経験が未熟で子どもの様な存在に見えてしまう」ということです。

特に、新しい商品・サービスを作り、創業した経営者からすれば、従業員の苦労・経験はあまりにも小さく見えてしまう可能性があります。

ただ、私が相談に乗る場合は、実際に従業員の方々とも話をさせていただくことも多く、話をしてみると、会社全体のことや将来展望を真剣に考えているなぁと感じる従業員も少なくありません。

先日、話をさせていただいた従業員の方もこんな話をしていました。

今は、大企業からの受注も安定的にありますが、この先、ずっと今の様な受注があるとは限りません。この落ち着いている時期にこそ、次の展開に備えて何か準備をしていく必要があると思うのですが、何から手をつけていいのか分からないというのが、今の悩みです。

ある中小企業の30代男性の言葉

実は、この男性社員がこの様なことを考えているなんて、経営者は知らなかったのです。ほんの一例ですが、こうしてみると、素晴らしい人材の卵は、案外、身近にいるのかもしれません。

これは、一人で様々なことができてしまう経営者に多く見られる現象です。例えば、「人に任せるとかえって大変になってしまう」という考え方があると、ついつい自分で現場のことをこなしてしまいます。

もちろん、経営者が現場に立つことも時には大切ですが、何でも自分が先頭に立ってやっていると、次世代が育たないということが起きてしまいます。

例えば、先日、年長さんくらいだと思われる子どもが、お母さんに靴を履かせてもらっていました。なぜ、その子は自分で靴を履こうとしなかったのでしょう。

これと同じ様なことが、社内で起きてしまっている場合もあり、結果として、「任せられる従業員がいない」ということになっている場合も見られます。

こうした問題については、

できるだけ長期的な視点で事業をみる。

ことです。こういうと、「そんなことは十分分かっているけれども、そんな余裕はないんだ」と言われることもありますが、目先のことだけに着目していても人は決して育ちません。

これは、一般家庭の子育ても同じで、「この子にはピアノの弾けるようになってほしい」と願うのであれば、あの手・この手で、ピアノに関心が向く様に親は努力するはずです。

このあの手・この手をまずは考え、最低でも3年間は実践してみることが大切です。先に触れた様に、すでに素晴らしい人材が隠れている場合などは、3年もあれば、ガラリ成長を遂げてくれます。

事業を承継するにあたって、親から子へ、または親族への継承を考える方もたくさんいます。ただ、身内だからと言って、安心して継承できるとは限りません。場合によっては、相続争いにまで発展するケースも珍しくありません。

因みに近年では、次の統計が示す様に、身内・親族の相続は減少傾向にあります。

なぜ、この様な傾向が見られる様になったのか、考えてみましょう。

「立派なお子さんがいるので会社の将来も安心ですね」

何気にこの様なことを言われ、いやいや…と思った経営者の方も多いはずです。これまでは、子どもが家業を引き継ぐという文化の様なものがありましたが、近年では、それも崩れてきました。その理由は簡単で、

子ども・親族が受け継いだからと言って、上手くいくとは限らない

からです。また、親子だからこそ、お互いに意地を張り、意見が全くまとまらないということも見られます。これが、親子間の問題だけでおさまるのであれば問題ありませんが、企業全体に影響を及ぼし、承継後に大きな問題に発展してしまうこともあります。

分かりやすい事例が、企業内で派閥ができてしまうということです。

創業当初から関わってきた田中さんは、先代が大切にして考え方を重視しますが、3年前に入社した新田さんは、時代の流れを考慮した当代の考え方に賛同すると言ったことが起きてしまいます。

これでは、企業の方針にもブレが生じ、企業内の人間関係もギクシャクし始め、誰もが仕事に対して前向きになれない状態になってしまいます。

親子・親族間に起きる問題を解決するには、

関係する人全員が、親しまれる人になる

必要があります。これは、ただ、「いい人」になろうという意味ではありません。問題の本質は、コミュニケーション不足によるものですから、誰もが安心してコミュニケーションがとれる土台を作っていく必要があるということです。

これまで「社内のコミュニケーションを大切にしている」という企業にも出会ってきましたが…

この様な状況が見られる企業もありました。残念ですが、これでは、表面的に話がまとまったとしても必ずどこかでほころびが出てきてしまいます。それを防ぐためにも、私が関わる場合には、

社長も従業員も皆、慕われる人になる

まず、これを目指し、社内の全ての方々と関わるようにしています。本当のコミュニケーションの誕生は、この土台が整ってからだということです。

事業承継するにあたって財務状況はとても重要です。財務状況が心配で、承継した方がいいのか?心苦しいけれども廃業した方がいいのか?と悩まれる方もいらっしゃるのが現状です。

これらについては、本記事で触れた「人間関係」による問題とは、少し視点が変わりますから、以下の記事を参考にしてください。

ここまで、事業承継に関する人間関係の問題を見てきました。ここで触れたケース以外にも障害となる問題は様々な考えられますが、いずれも本質的な問題点は、以下の3点です。

この3点に尽きるということです。もちろん、この3点がクリアできると、難しそうに見える問題もどんどん解決の方向に向かわせることが可能となります。

30年以上、中小企業経営を行っている。その間に大成功もおさめた一方で、離職などの影響もあり、経営の危機を何度か味わう。そこから再び這い上がりながら、「良い中小企業経営の形」を徹底的に追究。

現在は、自身の実践をもとに東海地域の中小企業経営のサポートを行い、関わりのある全ての会社の業績向上を達成し、採用に貢献。